Sapropele – die dunklen Hinterlassenschaften des östlichen Mittelmeeres

8. Juni 2015, von Franziska Neigenfind

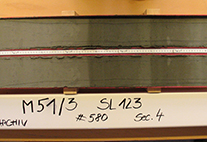

Foto:

Was bewirkte die Sauerstoffarmut und den Zusammenbruch der Tiefseeökosysteme im frühen Holozän?

Sapropele – die dunklen Hinterlassenschaften des östlichen Mittelmeers

Was bewirkte die Sauerstoffarmut und den Zusammenbruch der Tiefseeökosysteme im frühen Holozän?

Während der letzten 13,5 Millionen Jahre gab es im östlichen Mittelmeer wiederholt Episoden mit sauerstoffarmem Tiefenwasser. Unter der Sauerstoffarmut zersetzt sich das von der Oberfläche absinkende organische Material nur verlangsamt, was zum Erhalt einer dunklen und an organischen Material angereicherten Sedimentschicht, dem Sapropel, führt. In einer aktuellen Veröffentlichung in Nature Communications von Dr. Rosina Grimm und ihren Co-Autoren aus Geologen, Biogeochemikern und Klimamodellierern vom Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M) und anderen nationalen und internationalen Wissenschaftseinrichtungen, erklären die Autoren die Entstehungsgeschichte der jüngsten Episode von extremer Sauerstoffarmut im tiefen östlichen Mittelmeer.

Generell erfordert die Sapropelbildung entweder eine Unterbrechung der thermohalinen Zirkulation, d.h. der Tiefenwasserdurchlüftung, eine Erhöhung der biologischen Produktion, d.h. ein Anstieg der Sauerstoffzehrung durch die vermehrte Zersetzung von organischem Material, oder eine Kombination beider Prozesse. Daher stehen die Episoden der Sapropelbildung im starken Kontrast zu den heutigen gut durchlüfteten (sauerstoffreichen) Tiefenwasserbedingungen sowie zu den extrem niedrigen biologischen Produktionsraten im östlichen Mittelmeer.

In ihrer Studie identifizieren die Autoren erstmals die externen (klimatischen) und internen (Zirkulation und biologische Produktion) Ursachen, die zur jüngsten Sapropelablagerung führten indem sie die Ergebnisse von Sedimentbohrkernuntersuchungen mit idealisierten Simulationsexperimenten mit einem prognostischen Ozean-Biogeochemie-Sediment-Modell kombinieren.

Die Ergebnisse der Simulationen und mariner Sedimentbohrkerne zeigen gleichermaßen, dass die Entstehung der jüngsten Sapropelablagerung keine starke Erhöhung der biologischen Produktion sondern eine mindestens über 5500 Jahre wirksame Unterbrechung der Tiefenwasserdurchlüftung (einer Stagnation der Tiefenwasserzirkulation) erforderte. Aus der erforderlichen Zeitspanne der Stagnation relativ zum Einsetzen der Sapropelablagerung ergibt sich daher, dass die Stagnation schon während des letzten Spätglazials eingesetzt haben muss, d.h. aufgrund der klimatischen Veränderungen, die mit dem Übergang vom letzten Glazial zum Interglazial (frühes Holozän) einhergehen. Diese Klimaveränderungen sind im Wesentlichen die Erderwärmung und die Abnahme des Salzgehalts des Oberflächenwassers im östlichen Mittelmeer (bedingt durch das Abschmelzen der eiszeitlichen Eisschilde und des damit einhergehenden Meeresspiegelanstiegs, welche zu einem weniger salzigen und verstärkten atlantischen Einstrom ins Mittelmeer führten). Sowohl die Erwärmung als auch die Salzgehaltsabnahme bewirken eine Reduktion der Dichte des Oberflächenwassers, die im starken Kontrast zu dem dichten (kalten und salzhaltigen) Tiefenwasser steht, welches sich im letzten Glazial bildete, wobei der so entstandene verstärkte vertikale Dichtegradient zur Entstehung der Tiefenwasserstagnation führt.

Die langanhaltende Stagnation bis hin zur Sapropelablagerung kann daher nicht - wie oftmals postuliert - als Folge des sich nach Norden verschiebenden afrikanischen Monsuns (der sogenannten "grünen Sahara-Zeit") erklärt werden, da dieser Prozess erst 2000 bis 4000 Jahre vor der Sapropelbildung einsetzte. Auch andere verstärkte oder plötzlich einsetzende Frischwasserzuflüsse, wie z.B. die Wiederherstellung der Verbindung mit dem Schwarzen Meer, d.h. dem einsetzenden Einstrom von Brackwasser ins Mittelmeer, würden zeitlich gesehen zu spät einsetzen um als Ursache für die Sapropelbildung in Frage zu kommen. Nichtsdestotrotz führten die später einsetzenden erhöhten Frischwasserzuflüsse zu einer weiteren Reduktion der Oberflächendichte, und halfen damit die Tiefenwasserstagnation über den langen Zeitraum der Sapropelablagerung (3800 Jahre) zu erhalten.

An der Studie beteiligt waren Prof. Gerhard Schmiedl, Prof. Kay-Christian Emeys und Katharina Müller-Navarra vom CEN.

Weitere Informationen:

- Originalveröffentlichung:

Grimm, R., Maier-Reimer, E., Mikolajewicz, U., Schmiedl, G., Müller-Navarra, K., Adloff, F., Grant, K.M., Ziegler, M., Lourens, L.J., Emeis, K.-C. Late glacial initiation of Holocene eastern Mediterranean sapropel formation. Nature Communications. 6:7099. doi: 10.1038/ncomms8099 (2015). - Kontakt:

Dr. Rosina Grimm

Max-Planck-Institut für Meteorologie

E-Mail: rosina.grimm@mpimet.mpg.de

Dr. Uwe Mikolajewicz

Max-Planck-Institut für Meteorologie

Tel.: 040 41173 243 - Webseite des Max-Planck-Instituts für Meteorologie