So lässt sich vor Wetterextremen verlässlich warnen

20. August 2021, von Patrick Pieper

Foto: Bob-Nichols/USDA

Wasserknappheit, vertrocknete Felder, Feuergefahr – die Folgen von Dürre, Hitzewellen und anderen Wetterextremen können verheerend sein. Umso wichtiger, dass Menschen sich rechtzeitig darauf vorbereiten. Dabei gilt, je früher es zuverlässige Vorhersagen gibt, desto besser. Im Rahmen meiner Doktorarbeit am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität Hamburg, habe ich deshalb erforscht, wie sich solche Wetterextreme mehrere Monate im Voraus prognostizieren lassen.

Ganz konkret untersuchte ich ein Zirkulationssystem im tropischen Pazifik zwischen Südamerika und Australien. Die Meeresströmungen und Luftzirkulationen sind dort meistens konstant. Doch alle zwei bis sieben Jahre verändert sich das System: Entweder es verstärkt sich in gleichbleibender Richtung oder es kehrt sich um, so dass Luft und Ozeanwasser andersherum strömen. Diese Ereignisse, La Niña und El Niño genannt, können weltweit extremes Wetter auslösen. Doch wie kann ich frühzeitig abschätzen, ob und wo dadurch beispielsweise eine Dürre eintritt?

Schon jetzt lassen sich solche Extreme etwa einen Monat im Voraus prognostizieren. Diesen Vorhersagezeitraum möchte ich verlängern. Dazu brauche ich drei Dinge: Aktuelle Messdaten aus der Atmosphäre und dem Ozean, ein Klimamodell und einen leistungsstarken Computer. Speise ich die Messdaten in mein Modell ein, kann es die Witterung für mehrere Monate im Voraus berechnen – doch wie verlässlich?

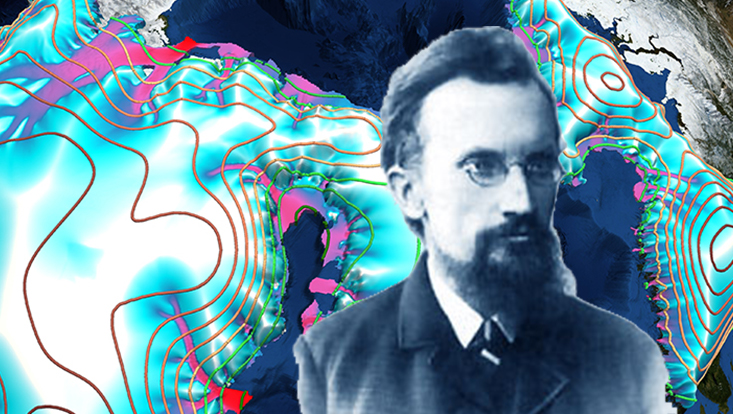

Um das zu prüfen, habe ich mit dem Klimamodell zuerst das vergangene Wettergeschehen nachberechnet. Dieses ist mir durch die vielen Wettermessungen bekannt. Stimmen Mess- und Modelldaten gut überein, berechnet mein Modell die Vergangenheit realistisch – und kann somit auch verlässliche Vorhersagen für die Zukunft erstellen. Doch die Datensätze deckten sich nicht in allen Jahren gleich gut. Bei genauerem Hinsehen bemerkte ich, dass sich Dürren in Nordamerika nur dann besonders gut vorhersagen lassen, wenn das Klimasystem eine markante Abweichung aufweist – sprich, wenn ein La Niña-Ereignis vorherrscht. Konkret: Ist die Temperatur der Wasseroberfläche im Ostpazifik kälter als im Durchschnitt, sind die Monate Dezember, Januar und Februar im südlichen Nordamerika und im angrenzenden Mexiko eher trocken.

Das ist nicht neu. Neu ist jedoch, dass die Modellvorhersagen während dieser Abweichungen verlässlicher sind als in anderen Jahren. In den Zeiten, in denen die höchste Gefahr von Dürren ausgeht, können wie unseren Vorhersagen also am meisten vertrauen.

Ich behalte die Temperatur des Pazifikwassers daher genau im Blick. Bei den ersten Anzeichen einer Abweichung, speise ich die Messwerte in mein Modell ein. Bis zu vier Monate im Voraus bekomme ich mithilfe meiner Berechnungen genaue Angaben dazu, wann eine Dürre und wie groß ihre räumliche Ausdehnung zu erwarten ist. Ein echter Fortschritt, der Verwaltung und Landwirtschaft mehr Zeit gibt, die schlimmsten Folgen abzumildern.

Aktuell arbeite ich daran, meine Ergebnisse auf Europa zu übertragen. Welche Klimaabweichungen lassen Hitzewellen über Mitteleuropa entstehen? Finde ich heraus, welche klimatischen Prozesse hohe Temperaturen bedingen, dann kann ich heiße Sommer in Zukunft womöglich besser vorhersagen – und vor großer Hitze mehrere Monate im Voraus warnen.

Weitere Informationen

Dr. Patrick Pieper ist Experte für saisonale Klimamodellierung am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität Hamburg und im Klimaexzellenzcluster CLICCS.

Zugehörige Fachartikel:

Pieper P, Düsterhus A, Baehr J, (2021): Improving seasonal predictions of meteorological drought by conditioning on ENSO states; Environmental Research Letters

Pieper P, Düsterhus A, Baehr J, (2020): A universal Standardized Precipitation Index candidate distribution function for observations and simulations; HESS

Gastbeitrag: Dieser Artikel ist zuerst im Hamburger Abendblatt im Rahmen unserer monatlichen Serie zur Klimaforschung erschienen. Alle Artikel der Serie.