Hitzesommer in Südeuropa: Temperaturrekorde sind nicht nur Klimawandel

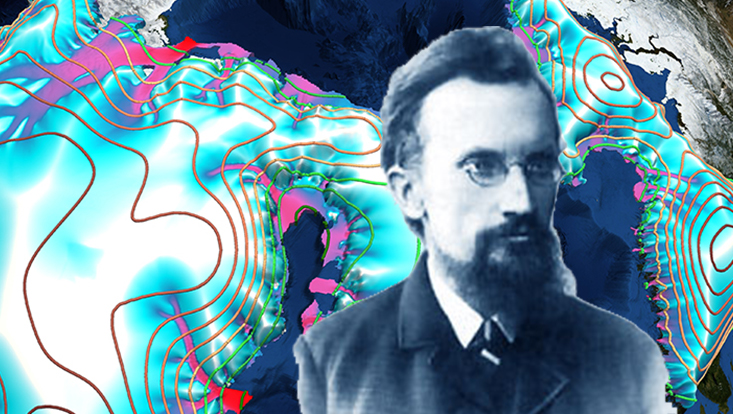

4. August 2022, von Dr. Leonard Borchert

Foto: pixabay, julian-hacker

Auch wenn unsere Wetter-Apps oft etwas anderes versprechen – verlässliche Vorhersagen lassen sich maximal für einige Tage treffen. Um Hitzesommer vorherzusehen, reicht das nicht. Gleichzeitig kann ein gutes Klimamodell zwar mehrere Jahrzehnte in die Zukunft rechnen, ist für solche Jahreszeiten-Prognosen aber zu ungenau. Aus den Modellergebnissen lässt sich lediglich eine Tendenz ableiten, zum Beispiel in welchem Temperaturbereich sich die Veränderungen grundsätzlich bewegen, sie zeigen jedoch nicht die Schwankungen von Jahr zu Jahr. Ich interessiere mich daher für Berechnungen, die genau dazwischenliegen und Zeiträume von bis zu zehn Jahren abdecken.

Dr. Leonard Borchert ©privat

Für Planungen in der Land- und Forstwirtschaft oder für Hilfsorganisationen sind solche dekadischen Prognosen enorm wichtig. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) der Universität Hamburg arbeite ich deshalb daran, diese Vorhersage immer genauer und verlässlicher zu machen. Dafür analysieren wir oft riesige Datenmengen. Fast zufällig machte ich dabei eine Entdeckung: Bevor in Südeuropa hohe Sommertemperaturen auftreten, ist im Frühjahr das Wasser im östlichen Nordatlantik außergewöhnlich warm. Da der Nordatlantik maßgeblich das Wettergeschehen in Europa bestimmt, vermutete ich einen Zusammenhang. Können wir künftig eher mit sommerlichen Hitzerekorden rechnen, wenn die atlantischen Wassertemperaturen im Frühjahr über dem Durchschnitt liegen?

Um das für Südeuropa zu prüfen, bin ich schrittweise vorgegangen. Zuerst analysierte ich Daten aus mehr als 190 Modellrechnungen für die Vergangenheit – und zwar für den Zeitraum von 1970 bis 2014. Diese quasi rückwärts gerichteten Vorhersagen zeigten mir unter anderem die jährlichen Temperaturen im Nordatlantik, im Mittelmeer und über Südeuropa. Zusätzlich integrierte ich Wetteraufzeichnungen für die betreffenden Regionen. Am Ende analysierte ich die Daten mit einem statistischen Modell. Und tatsächlich, die Ergebnisse geben meiner Vermutung recht. War das Wasser im Nordatlantik und im westlichen Mittelmeer im Frühjahr ungewöhnlich warm, gab es in Südeuropa häufiger heiße Sommer. Das zeigen sowohl meine Berechnungen, als auch die realen Wetteraufzeichnungen. Insgesamt zeigt die Temperaturkurve für Südeuropa dabei etwa 25-45 Jahre andauernde Schwankungen. Aktuell befinden wir uns in einer Anstiegsphase, die vermutlich noch bis Mitte des Jahrhunderts andauern wird.

Was meine Analyse außerdem zeigt: Die in den letzten Jahren vermehrt beobachteten heißen Sommer gehen zu zehn Prozent auf die interne Variabilität des Klimasystems zurück. Sie sind also nicht nur eine Folge des steigenden Kohlendioxid-Gehalts in der Atmosphäre, sondern auch Teil natürlicher Schwankungen im Klimasystem. Diese interne Variabilität des Klimasystems wird auch in den kommenden Jahren die steigenden Temperaturen in Südeuropa mitbestimmen. Erst gegen Mitte des Jahrhunderts wird der steigende CO2-Gehalt diese natürlichen Schwankungen überlagern.

Meine Verfahren kann somit hilfreiche Warnsignale für die kommenden Jahre liefern: Berechne ich also mit einem Klimamodell die zukünftigen Frühjahrs-Wassertemperaturen im Nordatlantik, und das können die Klimamodelle recht zuverlässig, lassen sich so auch Hitzesommer in Südeuropa für die kommenden Jahrzehnte eindeutiger prognostizieren.

Mehr Informationen

Dr. Leonard Borchert ist Experte für kurz- und mittelfristige Klimavorhersagen und Klimaextreme am Centrum für Erdsystemwissenschaften und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg.

Zugehöriger Fachartikel: L F Borchert et al (2021): Skillful decadal prediction of unforced southern

European summer temperature variations, Environ. Res. Lett. 16 104017

Gastbeitrag: Dieser Artikel ist zuerst im Hamburger Abendblatt im Rahmen unserer monatlichen Serie zur Klimaforschung erschienen. Alle Artikel der Serie